シニア期に入った愛犬が、うんちまみれになってしまう……。 そんな場面に戸惑い、どう対処したらいいか悩んでいる飼い主さんも多いのではないでしょうか。 老犬の排泄トラブルは決して珍しいことではありません。 年齢を重ねたわんちゃんたちには、心も体も優しく寄り添ったサポートが必要です。 この記事では、老犬がうんちまみれになってしまう原因と、具体的な対策方法を詳しくまとめました。 お留守番中の対策や、万が一汚れてしまったときのケア方法もご紹介しています。 ぜひ、愛犬との暮らしに役立ててくださいね。

老犬(シニア犬)がうんちまみれになる原因

年齢を重ねたわんちゃんたちが排泄トラブルを起こしやすくなるのには、さまざまな理由があります。 まずは、主な原因を見ていきましょう。

筋力が減少し踏ん張れない

老犬になるとどうしても筋力が落ち、後ろ足のふんばる力が弱くなってきます。

若いころはスムーズにできていた排便動作も、シニア期になると体勢を維持するのが難しくなり、ふらついたり、途中で座り込んでしまったりすることが増えてくるかもしれません。

その結果、うんちを踏んだりお尻まわりに付着したりと、体がうんちまみれになってしまうこともあるでしょう。

また、筋力だけでなく、関節の柔軟性や持久力も低下しているため、トイレの場所までたどり着けずにその場でしてしまうケースも見られます。

足腰の衰えは、見た目では分かりにくいため、「散歩中に立ち止まることが増えた」「階段を嫌がる」などの様子が見られる場合は、早めに生活環境を整えてあげることが大切です。

認知機能低下による排泄のコントロールの乱れ

犬も高齢になると、認知機能の低下(認知症)が見られることがあります。

排泄に関するコントロールも、認知機能に大きく左右されます。

【犬の認知症の症状】

- トイレに行くタイミングがわからない

- トイレの場所を忘れてしまう

- 排泄したいという感覚そのものが鈍くなる

このような症状から、トイレに間に合わず寝床でしてしまったり、排泄しても自分で気づかずそのまま歩き回ったりして、うんちまみれになってしまうことがあるのです。

認知症は、排泄以外にも、夜鳴き、徘徊、性格の変化といったさまざまな症状を伴う場合もあります。

「わざと失敗しているわけではない」ことを理解し、叱ったり怒ったりするのではなく、環境を工夫してサポートしてあげることが重要です。

愛犬をうんちまみれにさせない対策

老犬の排泄トラブルは完全に防ぐことは難しいかもしれませんが、事前にできる工夫やサポートをしてあげることで、わんちゃんも飼い主さんもぐっとラクに過ごせるようになります。 ここでは、今日から取り入れられる具体的な対策方法をご紹介します。

1.おむつやマナーパッドの活用

排泄コントロールが難しくなってきたら、老犬用のおむつやマナーパッドの使用がおすすめです。

犬用おむつのなかでも、男の子用のおむつはお腹に巻くタイプが多いので、うんち対策にはお尻を覆える女の子用のおむつを使用しましょう。

▼ぷにぷにpaw編集部おすすめのアイテム

小型犬にぴったりフィットし、ズレにくい設計が安心です。

>[ユニ・チャーム] マナーウェア 女の子用 Mサイズ の購入はこちら

吸収力に優れたマナーパンツで、動きの多いわんちゃんにも対応。

2.トイレ環境を見直す

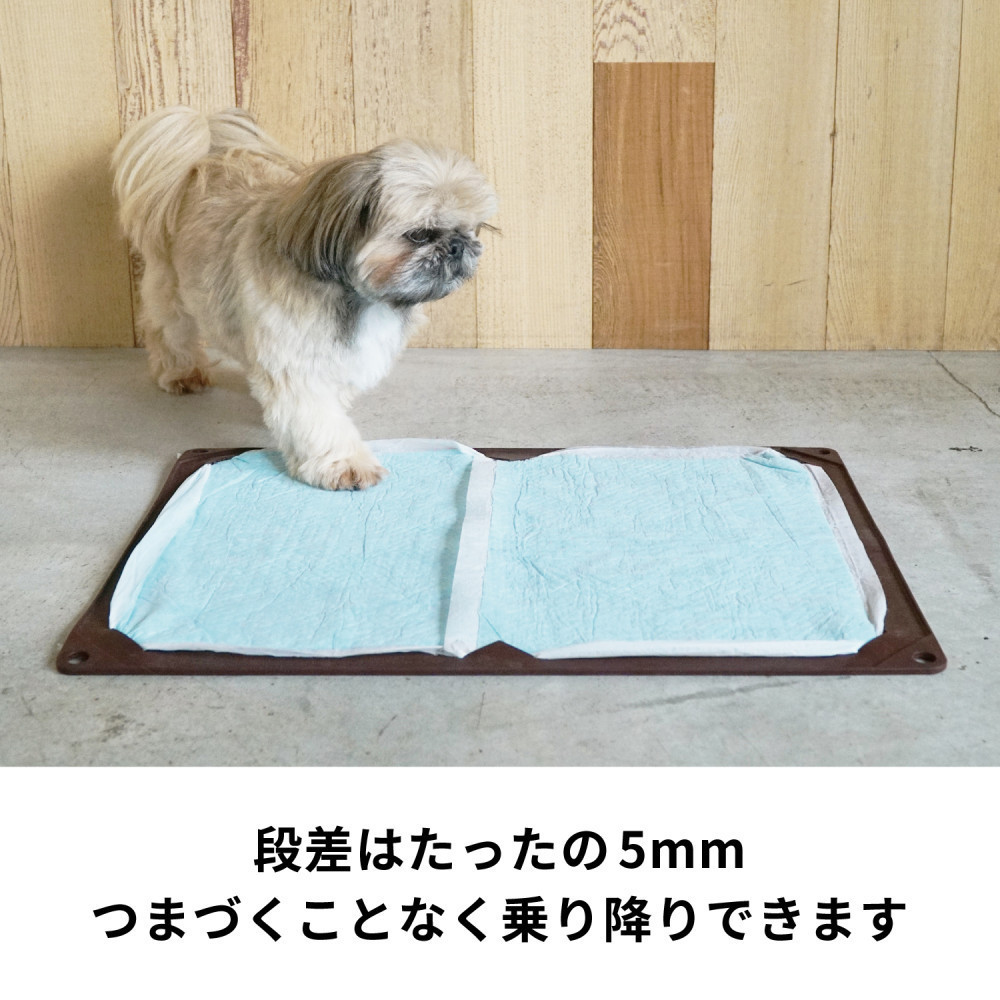

老犬でも排泄しやすいように、トイレの場所や床材を見直してあげましょう。

滑りにくいマットを敷いたり、段差をなくして移動を楽にしてあげることが大切です。

▼ぷにぷにpaw編集部おすすめのアイテム

>【公式ショップ】INK シリコーントイレトレー の購入はこちら

段差が低く、やわらかい素材で足腰にやさしいトイレトレー。軽量なので移動も簡単。

>【公式ショップ】HARIO ワンコトイレマットJ の購入はこちら

防水性に優れ、丸洗いもOK。軽量なので移動も簡単。安心して使えるトイレマットです。

3.床や寝床にトイレシートを敷く

排泄の失敗に備えて、寝床やお気に入りの場所にもトイレシートを敷いておくと安心です。

▼ぷにぷにpaw編集部おすすめのアイテム

>[ユニ・チャーム] デオシート しっかり超吸収 の購入はこちら

高い吸収力で、汚れやにおいをしっかりキャッチしてくれます。

4.カーペットやクッションは洗える素材を選ぶ

万が一汚れてしまったときのために、洗いやすい素材のカーペットやクッションを選びましょう。

カバー付きベッドや、撥水加工のある敷物もおすすめです。

また、洗濯した後でも臭いが気になるときは、専用の除菌・消臭スプレーを使ってみましょう。

▼ぷにぷにpaw編集部おすすめのアイテム

カットして使える便利なロールマット。赤ちゃんにもやさしい素材です。

天然成分配合で、排泄後のにおい対策にもぴったり。

自宅でできる場合は、専用のはさみやバリカンでやさしくカットしましょう。

作業に慣れていない場合や、わんちゃんが嫌がる場合は、無理をせずトリマーさんに依頼するのも一つの方法です。

老犬のうんちトラブルに関するよくある質問

実際に老犬と暮らしている飼い主さんたちから、よく寄せられるお悩みや質問をまとめました。 うんちまみれの対処法はもちろん、留守番中の対策や、飼い主さん自身の心のケアについても触れています。 似たような悩みを抱えている方も多いので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

Q.留守番中に愛犬がうんちまみれになってしまう

留守番中にうんちをしてしまい、帰宅したら愛犬がうんちまみれになっていたという経験をされた飼い主さんも多いかもしれません。

老犬の場合、トイレの我慢が難しくなったり、排泄の感覚が鈍っていることが原因のひとつです。

対策としては、まず留守番エリアを安全かつ快適に整えましょう。

広すぎるスペースではなく、寝床とトイレを行き来できる範囲に区切ることで、排泄失敗を減らすことができます。

また、留守中の様子を把握するために、ペットカメラを設置するのもおすすめです。

たとえば、ペットカメラを活用すれば、外出先でもスマホから愛犬の様子を確認できて安心です。

▼ぷにぷにpaw編集部おすすめのアイテム

>anpet アンペット わんにゃん見守り隊 の購入はこちら

さらに、排泄対策としておむつカバーを使うのも効果的。

ズレにくく、愛犬への負担を減らしながら、万が一の排泄にも備えられます。

犬用おむつの上からおむつカバーをすることで、ズレにくく愛犬への負担を減らしながら、万が一の排泄にも備えられます。

関連記事:犬のお留守番の限界は6時間!?

Q.うんちまみれになった愛犬の洗い方を知りたい

もし愛犬がうんちまみれになってしまったら、できるだけ早く、やさしく清潔にしてあげることが大切です。

お湯が使える場合

ぬるま湯で濡らしたタオルやシャワーを使い、汚れを丁寧に洗い流します。

犬用シャンプー剤を使った方がきれいになると思われがちですが、犬の皮膚はとても薄いので、頻繫にシャンプー剤を使用すると皮膚の乾燥や炎症に繋がる可能性があります。

もし頻繫に汚れてしまうようであれば、シャンプー剤の使用は控え、ぬるま湯で洗い流す程度にしておきましょう。

洗った後は、清潔なタオルでしっかり水分を拭き取り、冷えないように注意しましょう。

関連記事:犬のシャンプーの基本と嫌がらないコツ

お湯が使えない場合

お湯が使えない外出先や、体力的に負担をかけたくないときは、ペット用のウェットティッシュが便利です。

ゴシゴシこすらず、優しく拭き取ることを心がけましょう。

▼ぷにぷにpaw編集部おすすめのアイテム

>アイリスオーヤマ/ペット用除菌ウェットティッシュ の購入はこちら

Q.うんちを食べてしまう原因は?

老犬でも食糞行動(うんちを食べてしまう行動)が見られることがあります。

【食糞行動の原因例】

- 栄養不足(特に消化吸収力の低下)

- 認知症による行動異常

- 留守番や孤独によるストレス

- うんちをすぐ片付けてもらえず、興味を持ってしまう

食糞を防ぐには、まずは食事内容を見直し、栄養バランスを整えることが基本です。

また、うんちをしたらすぐに片付ける、室内環境を清潔に保つ、必要であれば認知症ケアも視野に入れてサポートしていきましょう。

関連記事:犬がうんちを食べる6つの原因と食糞をやめさせる7つの方法

Q.老犬のうんち処理が大変で疲れてしまう

毎日続く愛犬の介護の中で、排泄の世話に疲れてしまうのは、決して珍しいことではありません。

うんちまみれになった愛犬の体をきれいにしてあげることは、愛情があってこそできることですが、飼い主さん自身の心と体を守ることも大切です。

無理をしすぎないためには、一時預かりや老犬ホームのサポートサービスを活用するのも一つの選択肢です。

専門スタッフの力を借りることで、飼い主さんにも心のゆとりが生まれ、愛犬にもより優しく接することができるようになります。

関連記事:老犬ホームとは?サービス内容や費用を解説

まとめ

老犬になると、体や心にさまざまな変化が現れ、排泄に関するトラブルも起こりやすくなります。

うんちまみれになってしまうのは、愛犬が悪いわけでも、飼い主さんのせいでもありません。

年齢を重ねる中で起きる自然な現象のひとつだと、やさしい気持ちで受け止めてあげることが大切です。

今回ご紹介したように、おむつやトイレ環境の工夫など、できる対策はたくさんあります。

愛犬の状態に合わせてできる範囲でサポートを取り入れれば、排泄トラブルを減らしたり、汚れたときの負担を軽くすることができます。

また、飼い主さん自身の心身の負担も忘れてはいけません。

無理をしすぎず、ペットカメラや老犬ホームの一時預かりサービスなども上手に活用しながら、わんちゃんと飼い主さん、両方が快適に過ごせる環境作りを目指していきましょう。