この記事でわかること •犬にも起こる「認知症(犬の認知機能不全症候群:CCD)」の基礎知識 •愛犬が認知症に該当するかを推測できるチェックリスト •動物病院で行われる検査・治療と家庭でできるケア •認知症と似た症状を示す別の病気 •飼い主さんご自身が後悔しないための心構えとサポート方法

この記事の監修

犬にも認知症がある。 これは意外に知られていない事実ですが、犬の場合、8歳前後から発症が増え始め、長寿化が進んだ現在では決して珍しい病気ではありません。 しかも、その“ほんの入り口”は思いのほか早く訪れます。 米国で行われたビーグル犬頭の109頭の研究では、6歳の時点で“場所当てクイズ(視空間記憶テスト)”のミスが増え始め、加齢とともに誤答が加速することが示されました。 ――これは認知症の早期発見・早期ケアの大きなヒントになると言えます。

実際の欧米の動物病院を対象とした調査でも、8歳以上の犬の14%前後、15~16歳の犬では約6割が認知機能不全症候群(Canine Cognitive Dysfunction Syndrome:CCD)の兆候を見せていることに飼い主さんが気づいている一方、獣医師に相談されるケースは1割強にとどまると報告されています。

「夜中に家の中をうろつく」「お気に入りのおもちゃを見失う」「名前を呼んでも反応が鈍い」といった小さな違和感――こうした兆候こそが、6歳前後から始まる視空間記憶の衰えの表れかもしれません。

「もしかして」と感じたらなるべく早めに受診し、愛犬がこれからも迷わず、安心して暮らせる毎日を一緒に守りましょう。

1.まずは認知症の可能性をセルフチェック

チェックの第一歩として注目してほしいのは、声掛けへの反応や生活リズムの変化です。 たとえば、大好きなおもちゃを振りながら名前を呼んでも全く顔を向けない、夜間に室内を落ち着きなく歩き回り昼間はぐっすり寝ている、家具の隙間や部屋の隅にはまり込んだまま動けなくなる、同じ方向へ旋回を続ける、排泄場所を忘れて失敗が増える、理由もなく壁に向かって鳴き続ける、撫でられても喜びを示さない、散歩や遊びに興味を示さなくなる ――こうした兆候が複数重なった場合には、動物病院受診のサインと考えましょう。 もっと専門的に評価する「DISHAA質問票」もありますが、いずれも最終的な診断は獣医師でなければ行えません。 該当項目があったとしても、別の病気である可能性も十分にあります。 別の病気に関する詳細は後ほど説明します。

2.犬の認知症の主な症状は?

認知症の初期には、夜間の徘徊や睡眠リズムの逆転、玄関やベランダで立ったまま動けなくなる行動が見られます。 ドアが開く場所を間違えて、開かない方で待ち続けたりもします。 進行が中期に入ると、家族の顔を識別できずに吠えたり、呼び掛けても振り向かなくなったり、排泄の失敗が急増します。 家族との関わり方が大きく変化するので気が付きやすくなります。 この段階で夜鳴きが激しくなって受診に至る飼い主さんが多い印象です。 末期になると起立や歩行が難しくなり、転倒と褥瘡のリスクが高まります。 体重減少や食欲低下も加わるため、専門家の手による疼痛管理と栄養管理が不可欠です。

3.犬の「認知症」とはどんな病気?

犬の認知症は正式には「犬の認知機能不全症候群(CCD)」と呼ばれ、原因はまだ完全には明らかにはなっていません。 ヒトのアルツハイマー病と似て、脳内にβアミロイドというタンパク質が沈着して神経細胞が変性することが知られています。 高齢化、生涯に受ける酸化ストレスの度合い、避妊や去勢術による性ホルモンの欠乏は、犬の脳の老化の促進や 認知症の発症リスク増加と関連しているようです。

ただの老化との違いは、進行性に日常生活機能が損なわれるかどうかです。

「老いて動きがゆっくりになった」という程度ではなく、家族との交流や学習能力が急速に失われていく場合は認知機能低下を疑います。

4.動物病院での診断方法と治療法は?

動物病院ではまず詳しい問診と行動チェックで生活の中の変化を聞き取り、つづいて血液・尿検査で甲状腺機能低下症や腎不全など「認知症にそっくりな病気」を除外します。 必要に応じてMRI/CTを撮り、脳萎縮や腫瘍の有無、脳室の拡大を確認。 これらを組み合わせることで「本当に認知症なのか」「ほかに治療すべき病気はないか」を見極めます。 治療の中心は進行抑制と生活の質の維持です。 犬の認知機能不全の治療薬として日本で認可されているものはありませんが、北米やヨーロッパでは塩酸セレギリンが治療薬として認可されています。またドネペジル塩酸塩も使用されることがあります。こうした薬剤に加えて、MCT オイルやオメガ3脂肪酸などを含む食事で脳のエネルギーを補いながら神経細胞を保護します。 治療は完治を目指すものではなく、できるだけ長く穏やかな生活を守るためのものだと理解してください。 多くのペット保険では、診断に必要な検査費・処方薬・一部の療法食が補償対象になる一方、行動治療費やサプリメントは給付外とされる場合があります。 プランによる違いが大きいため、事前に保険証券を確認し、保険内容を踏まえた治療費の見積もりを出してもらうと安心です。 他にも飼い主さんができることとして、知育玩具や規則正しい散歩で脳を刺激し、明るい朝の光を感じさせて体内時計を整える行動療法も欠かせません。 環境面では滑り止めマットや夜間用のフットライトなどを設置し、安全と安心を確保します。 現段階では、犬の認知症を“元通り”に完治させる方法はまだ確立されていません。 インターネットで紹介される体験談の中には、実際にはホルモン異常や痛みが改善されて行動が落ち着いたケース、症状の進み方が緩やかになり、結果として「治ったように見える」ケース、あるいは効果の裏付けとなるデータが十分に示されていない製品の紹介、といった背景が含まれている場合もあります。 こうした情報は、愛犬の状況と重なる部分もあれば当てはまらない部分もある――その点を意識したうえで、早めに獣医師へ相談して確かな診断とケアを始めることが大切です。 万が一、似た症状を示す別の病気が見つかった場合でも、適切な治療で大きく改善する可能性があります。 愛犬の穏やかな毎日を守るためにも、積極的にご相談ください。

5.要注意!認知症と間違えやすい犬の病気

たとえば、甲状腺機能低下症になると、活動性が落ちて反応が鈍くなり、ぼんやりして見えることがあります。

慢性腎不全では、体内のバランスが崩れることで夜間の尿意や不安感が強まり、夜鳴きが目立つこともあります。

また、脳腫瘍がある場合には、同じ方向へ回り続ける「旋回」や、目が見えにくくなるといった視覚障害が出ることがあります。

加えて、白内障や難聴などの感覚器の衰えによって、呼びかけに反応できない、ぶつかる、驚いて吠えるといった行動も見られます。

これらは認知症と非常によく似ているため、獣医師であっても見た目だけでの判断は困難で、ホルモン検査や画像診断が必要になることがほとんどです。

さらに見落とされやすいのが「痛み」による行動の変化です。

関節炎やヘルニアなどで体を動かすたびに痛みを感じている犬は、散歩を拒んだり、触れられた瞬間に唸ったりすることがあります。

段差を越えられない、抱っこをよくせがむ、夜によく眠れないといった変化も、痛みによるストレスからくるものかもしれません。

こうした症状は認知症と非常によく似ているため、「性格が変わった」「年のせいかな」と誤解されやすいのです。

また、皮膚炎や歯周病などで慢性的に痒みや痛みがあると、些細なことに葛藤を感じたり、不安を示しやすくなります。

こうした場合は、それぞれの疾患への治療を進めることで、元気を取り戻すこともあるのです。

このように、一見「認知症かも?」と思われる行動の背後に、他の治療可能な病気が隠れていることは決して珍しくありません。

そして、それらを見分けるには、専門的な検査と獣医師の知識が必要です。

だからこそ、そばで見守っている飼い主さんが「迷ったら受診」することが、愛犬を守る最も確実な選択肢になります。

6.愛犬が認知症になったら?

愛犬が認知症の徴候を見せるようになったとき、動物病院で相談して、獣医師から認知症が進んでいると告げられた時、これからのことが不安になることもあると思います。 適切な対処を続けることで認知症の進行は遅らせることができます。 次のようなことを飼い主さんができる範囲から始めてみましょう。 いつも同じ流れで1日を重ねることが、愛犬を落ち着かせ、脳機能低下の進行をゆるやかにする最大のコツです。 以下はあくまでも一例。ご家庭の生活リズムに合わせて、できるところから取り入れてみてください。

6:30 朝の穏やかな始まりと日光浴

目覚めの合図はカーテンを開けて部屋をほんのり明るくすることから始めます。

急に抱き上げたり声を掛けて起こそうとしたりせず、まずは自然光を浴びせて体内時計をリセット。

そのあと落ち着いたトーンで名前を呼び、寝床からそっと誘導しましょう。

7:00 短めの朝散歩

歩行が不安定な犬にはハーネスやカートを併用し、5~10分でも日光浴を。屋外の空気は脳に良い刺激を与えてくれるでしょう。

外に出られない日は、窓辺で日光浴をさせるだけでも概日リズムが整います。

7:30 1回目の朝食

食事は1日2〜3回に分けると、空腹による不安や不調を防げます。

普段のフードに MCT オイルやオメガ3などをプラスしたいときは、必ず獣医師と相談してから。

9:00〜11:00 静かな見守り時間

この時間帯は、多くの高齢犬が二度寝をしたり、ゆったり過ごすことが多いものです。

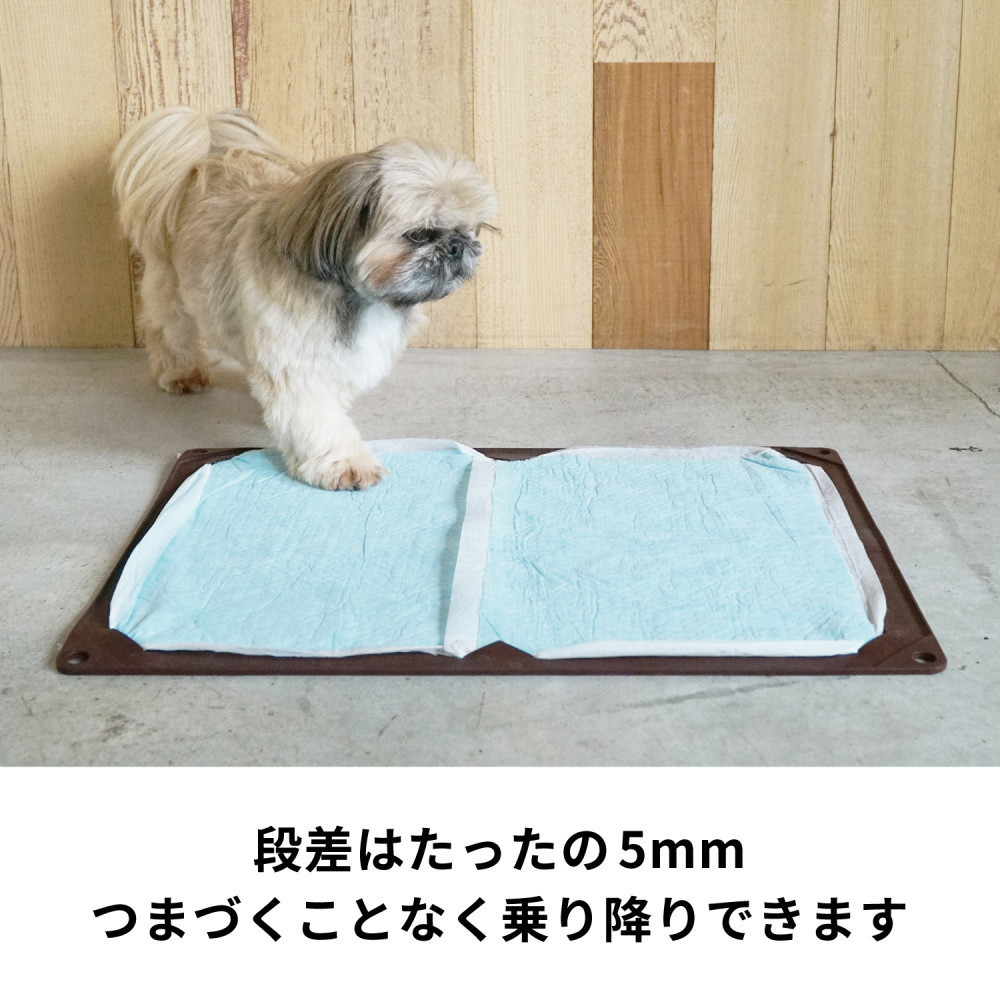

滑りやすい床には吸水速乾マットやラグを敷き、寝返りを打ったときに踏ん張りが利く環境を整えましょう。

12:00 お昼の脳トレ&軽食

知育トイやパズルボールに少量のフードを入れて与えると、探索行動と咀嚼が同時に叶い、食欲と認知刺激を両立できます。

難易度は「すぐ取れる」レベルから始め、愛犬が飽きたら休憩を。

14:00〜16:00 飼い主さんのリフレッシュタイム

高齢犬のケアでは、世話をする側が息切れしないことも大切です。

老犬デイサービスやご家族間での交代、往診診療の活用も検討しましょう。

17:00 夕方の排泄誘導と2回目の食事

夕散歩が難しい場合も、家の庭や室内トイレに誘導して排泄を済ませておくと、夜間の不安鳴きやトイレの失敗が減ります。

排泄後はご褒美として2回目の食事へ。

就寝2時間前までに食べ終えると、便意を催したときも対応でき、お互いの夜の快眠につながります。

19:00 リラックスモードへ移行

部屋の照明を少し落とし、犬が落ち着ける雰囲気づくりや場所への誘導を心がけ、自然と “おやすみモード”へ誘います。

興奮しやすい犬は、寝床を囲むように目隠しやクッションを配置すると安心感が増します。

21:00 常夜灯を点けて就寝

完全な暗闇は視覚が落ちた犬には不安材料になることも。

足元をほのかに照らす常夜灯を点け、同じ場所・同じベッドで眠れるよう整えましょう。

夜間の徘徊がある場合は、滑り止めマットで転倒を防ぎつつ、通路には頭から突っ込んでしまうような家具が無いよう配置します。

飼い主さんは頑張り過ぎず、ペットシッター、老犬ホーム、動物病院併設のデイサービスなど周囲のサポートを積極的に活用することも検討しましょう。

なお、サプリメントや手作り食を継続的に与える前には必ず獣医師と相談し、他の持病やフードとの兼ね合いを確認することが安全への近道です。

関連記事:老犬ホームとは?サービス内容や費用を解説

7.犬の認知症でよくある質問

Q. 愛犬が認知症になりました。余命はあとどれくらいですか?

認知症だからといって短期間で亡くなるわけではありません。

診断後2~4年にわたり穏やかな生活を送る例も多く、褥瘡(床ずれ)や誤嚥性肺炎などの合併症を防ぐケアが寿命を左右します。

Q. 長く歩けず倒れてしまうので散歩は行かせないほうがよいですか?

外気や光刺激は体内時計を整え、夜間の覚醒時間を減らす大切な要素です。

転倒防止のハーネスやカートを使用し、時間を短くしてでも外に出ることを推奨します。

Q. 部屋で寝てばかりいます。起こすべきでしょうか?

無理に起こす必要はありませんが、昼の刺激が不足すると夜間覚醒が悪化します。

朝の散歩や知育玩具で適度に覚醒時間を保つと夜間の安眠に繋がります。

Q. 室内をぐるぐる回っています。止めたほうがよいですか?

旋回自体は脳機能の低下による行動ですが、動きたいという本能的欲求を解消している行動なので、危険がない限り止める必要はありません。

家具の角を保護し、滑り止めを敷いて転倒を防いでください。

Q. 夜に吠えるのはなぜですか?

不安とサーカディアンリズム(概日周期)や睡眠覚醒障害が主な原因です。

就寝前に排泄と軽い運動を済ませ、環境を暗くして静かな音楽を流すと落ち着く場合があります。

Q. 夜鳴きを止める方法はありますか?

まず獣医師に相談して薬物やサプリの併用を検討しましょう。

近隣へ状況を説明し、遮音カーテンやホワイトノイズ機器を用いるとトラブル防止になります。

Q. 認知症でトイレ失敗が増えました。対処法は?

排泄のタイミングを記録し、誘導回数を増やします。

防水シーツとおむつを上手に併用し、飼い主さんのストレスを減らすことも大切です。

Q. 徘徊で部屋が汚れます。どうすれば?

夜間だけサークルで囲って行動範囲を狭くし、床一面にペットシーツを敷く方法があります。

徘徊を無理にやめさせると不安が強まるため、安全確保を優先してください。

Q. 初期認知症の愛犬に子犬を迎えると良い刺激になりますか?

社交的な高齢犬ではプラスになる場合がありますが、性格や体格差が大きいとストレスにもなり得ます。

導入前に愛犬のことをよく知る専門家と十分相談してください。

8.まとめ

犬の認知機能不全症候群は完全に治す薬こそありませんが、早期発見と適切なケアで進行を遅らせ、生活の質を高く保つことができます。 似た症状を示す他疾患も多く、自己判断は危険です。 少しでも不安を感じたら迷わず動物病院へ。愛犬の変化に気づいて行動を起こすことが最善です。 愛犬の認知機能低下に気づかれたら、医療や介護サービスを活用して、「後悔しない余生」を一緒につくり、過ごしていきましょう。 毎日同じことの繰り返しに見えても、その積み重ねが愛犬の安心につながります。 「今日できなかったこと」より「今日できたことを明日も」を大切に。 気になる変化に気づいたら、今日のうちにかかりつけ医へご相談ください。