ペットを亡くした後に、ショックや悲しみから心身に不調をきたす「ペットロス症候群」が大きな社会問題になっています。 自分の子供のように可愛がってきたワンちゃんがいなくなってしまったら、残された飼い主さんが悲しむのは当然です。 ただ、ペットを亡くした人のすべてがペットロスに陥るわけではありません。 この記事では、その後の生活に支障が出るほど深い悲しみに陥る方と、ポジティブに立ち直っていく方の違い、身近な人がペットロスになってしまったときにできる事等について解説します。

1.ペットロス症候群に陥りやすい人の特徴

ペットロス症候群に陥りやすい人の特徴として、 「ペットをヒトとして捉えてしまう」 「愛犬の飼育方法に後悔がある」 「愛犬の寿命を意識していない」 「飼い主自身の性格や生活スタイル」 の4つがあげられます。

1) ペットをヒトとして捉えてしまう

”ペットは家族同然の存在”という言葉をよく耳にします。

ペットロス症候群(通称:ペットロス)になる人の特徴として、ペットを「家族同然」ではなく「家族」として捉えている傾向が挙げられます。

「子どものように」可愛がってきたのではなく、「子どもとして」可愛がってきたワンちゃんが亡くなったら、飼い主さんは「子どもを亡くした親」になります。

子どもに先立たれた親の苦しみは想像を絶するものです。

ペットロスになっても不思議ではありません。

2) 愛犬の飼育方法に後悔がある

例えば、ワンちゃんの体調不良に気づきながらも、「これくらいなら病院に連れて行かなくても大丈夫だろう」と思っていた飼い主さんがいたとします。

そしてある時、ワンちゃんの容体が急変して病院に駆け込んだときにはすでに手遅れの診断が下り、まもなくワンちゃんが亡くなるとしたら?

「早めに病院に連れて行けば、うちの子は死なずに済んだだろう。

死なせてしまったのは、私のせいだ。」このように、飼い主さんがワンちゃんの死に自責の念を抱いていたり、もっとワンちゃんのためにできることがあったのではないかと思ったりすると、いつまでも愛犬の死に捕らわれて抜け出せなくなってしまいます。

3) 愛犬の寿命を意識していない

犬の平均寿命は、10~15年と言われています。

医学の進歩やドッグフードの改良により犬の平均寿命は随分伸びたようですが、飼い主さんがよほどの高齢者でない限り、ワンちゃんのほうが先に寿命を迎えます。

でも、毎日愛犬と楽しく暮らしていると、そのことを忘れがちです。

いずれ、必ず訪れる永遠の別れを想像できません。

そして、いざその時がきた時に呆然となってしまいます。

特に、事故や急病によって心の準備ができずに突然愛犬を亡くしてしまった場合、飼い主さんのショックは計り知れません。

また、こういった飼い主さんの場合はわんちゃんの最期をどうしてあげたいかを想定していない場合が多いです。

わんちゃんが健康な時から、突然の病気・事故に見舞われた時を想定したり、最期はどのように看取ってあげたいかを想定しておくと、ショックや後悔も少なくなるでしょう。

4)飼い主自身の性格や生活スタイル

飼い主さん自身がストレスを感じやすい、不安になりやすいなど、そもそもの性格も影響します。

家族の一員であるわんちゃんを失うのですから、どんな人でもストレスや不安を感じるでしょう。

普段からストレスを感じやすい人はペットロスになりやすいと考えられます。

また、一人暮らしでわんちゃんと暮らしていた場合や、わんちゃんと過ごす以外に趣味がない場合など、ペットに依存した生活スタイルの飼い主さんも、悲しみから抜け出すことが難しい場合があります。

2.ペットロスによって起きる症状

ペットを失った悲しみにより、飼い主さんに起きる主な症状は以下です。

- 涙が止まらない

- 無気力

- 外出したくない

- 幻覚・幻聴

- 不眠

- 食欲がない・過食

3.ペットロスから立ち直るには

ペットを失った飼い主さんも普段の生活がありますし、お空へ旅立ったペットも悲しんでいる飼い主さんのままではいてほしくないと願っていると思います。

もし悲しみから立ち直りたい、普段の生活に戻していきたいと思ったら、以下のような方法を試すことをおすすめします。

- ペットの死を受け入れ、悼む

- 遺品を整理する

- 趣味やボランティア活動を行う

- 専門家のカウンセリングを受ける

- ペットを迎える

ペット霊園の納骨堂を利用したり、自宅に仏壇を作っても良いでしょう。

最近ではお部屋に飾りやすいデザインの様々なメモリアルグッズもあります。

亡くなったペットの遺品を整理することで、飼い主さんの気持ちも整理できます。

次の子を迎える予定が無い場合は、保護団体にペットシーツや未開封のフードを寄付すると喜ばれます。

ペットと関係のない趣味でも良いですし、犬猫の保護団体にボランティアとして携わり、外の世界と関わる時間を作ります。

ペットロスカウンセラーも最近増えてきていますので、そういった専門家に話を聞いてもらうのも一つの手段です。

いずれ悲しい別れが来るとわかっていても、ペットを失った人の7割近くが、「またペットを飼いたい」と思うそうです。

家庭事情や飼い主さんの体力・健康面で問題なければ、新しい子を迎えてもいいかもしれません。

4.ペットロスから立ち直るまでの期間

これは一概には言えませんが、家族数人で暮らしている場合や、他のペットがいる場合はペットロスの症状がみられる期間が短いとされています。

悲しみの感じ方は人それぞれなので、無理に立ち直ろうとしたりせず、自分の気持ちを理解し、ペットの死を自分なりに受け入れていくことが重要です。

5.ペットロス症候群は誰もがなる可能性がある

誰もがなる可能性のあるペットロス症候群ですが、愛犬が元気なうちに、亡くなる時のことを冷静に考えておくことも大切です。 また、ペットに関係しない趣味を持つことで、わんちゃんが亡くなった後も心の拠り所や打ち込む対象となるため、辛さを紛らわせることができます。 少しずつ「その時」を迎えるための覚悟を固めておくことで、ペットロスになるリスクを抑えることができます。

6.ペットロス症候群に陥りにくい人の考えは?

ペットロスに陥らない方の特徴の一つに「この子に出来ることはすべてやった」、「この子との人生は素晴らしかった」、「この子も私と暮らせて幸せだった」と考えていらっしゃることがある様です。 また、人より先にくる永遠の別れについて「愛犬の終活」として準備している飼い主さんもいるようです。 ペット霊園などで相談を承っているところもあります。

7.身近な人がペットロスになってしまった時にできる事

もし、家族や友人、職場の人など、身近な人がペットを失い悲しみに暮れている時、何か力になりたいと思いますよね。

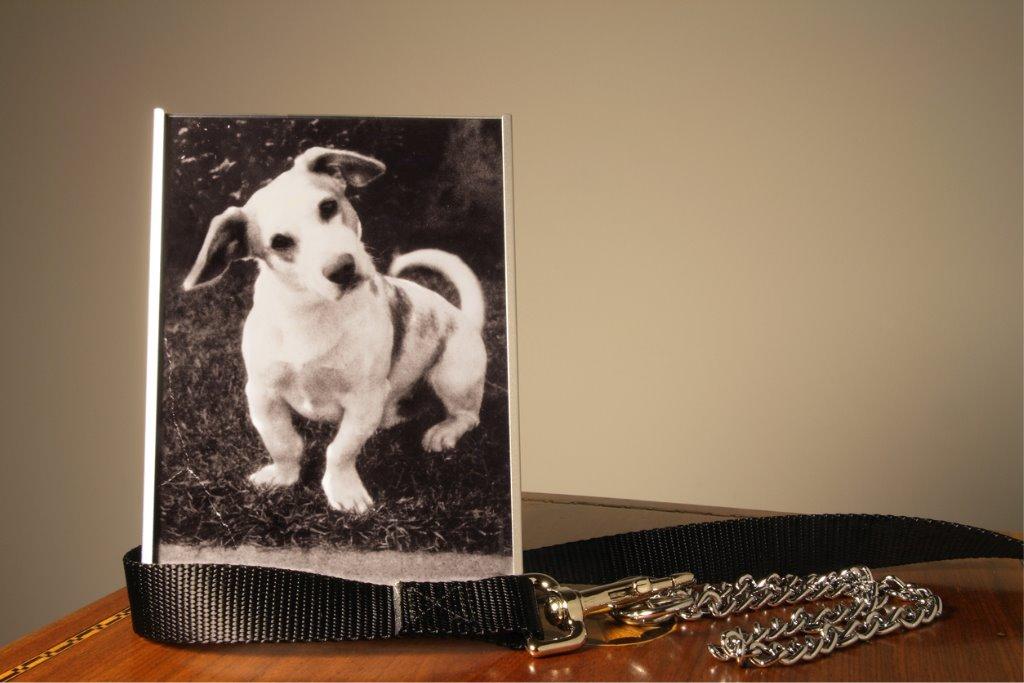

その飼い主さんの心の負担にならない程度に、ペットとの思い出話を聞いてあげる、思い出の写真を一緒に見る等で悲しい気持ちに寄り添う、「グリーフ・ケア」というケア方法もあります。

また、お花等、ペットへのお供え物を飼い主さんに渡すのも、飼い主さんの心を癒せるでしょう。

~関連記事~

● 愛犬にまた会いたい…。

● 愛犬との最期の1日を素敵な思い出に

● 今は亡き愛犬との想い出の公園で起きた奇跡